Rojava : une voie pour une sortie de crise en Syrie au risque de la poursuite d’un embrasement régional ? par Félix Poyer

Aborder la question kurde dans son acception syrienne, c’est entrer dans une question régionale du Moyen-Orient par un biais particulier, réducteur à bien des égards. Cependant, cette approche locale ne peut se faire sans nourrir une réflexion plus globale, quant au devenir de ce peuple « oublié » du XXe siècle.

Il convient de rappeler qu’au sortir de la première guerre mondiale, les Kurdes ont été divisés entre quatre jeunes nations issues de l’Empire ottoman. Le traité de Lausanne, qui fractionna cet ensemble géographique entre l’Irak, l’Iran, la Turquie et la Syrie, sera lourd de conséquences sur les évolutions de la question kurde.

En effet, ce peuple fut inégalement réparti entre ces États, dont les politiques – répressives – s’exprimeront de manière différente au cours du siècle. Ils sont à présent 5 millions en Iran, 4,6 millions en Irak, 15 millions en Turquie et seulement 2 millions en Syrie. Divisés par ce traité, les Kurdes se sont trouvés à l’interface entre des puissances régionales antagonistes (l’Irak et la Syrie dans les années 1980, la Turquie et l’Iran à présent).

Peuplant des espaces frontaliers sensibles et néanmoins poreux, les pouvoirs centraux respectifs les considèrent, tout au long du siècle, avec suspicion ou hostilité. De plus, habitant des franges marginales du territoire, toujours rurales et parfois montagneuses, ils souffrent également d’une situation d’enclavement géographique, cause de bien des blocages et des difficultés économiques et sociales.

Pour ces raisons, un grand nombre d’entre eux se trouve contraint à l’exil. La diaspora kurde en Europe compte ainsi plus de 1,5 millions d’individus, qui construisent, à leur manière, une identité « hors-sol ».

En effet, si pour cette population « apatride » le sentiment national est fort, il n’en recouvre pas moins des réalités différentes au niveau linguistique mais également culturel et social. Ces différences ont été accentuées, tout au long du XXe siècle, par l’évolution de la communauté kurde au sein d’entités étatiques différentes.

L’exemple le plus frappant est peut-être celui de la communauté kurde iranienne. Évoluant dans une société islamique chiite depuis la Révolution des Ayatollahs de 1978, certains d’entre eux ont pu voir dans le sunnisme un élément fondateur de leur altérité face à Téhéran… ce que les Kurdes de Turquie ne pouvaient investir en vivant dans un pays sunnite.

Paradoxalement, l’existence de déchirures internes, de frontières ayant géographiquement fractionné ce peuple dans différentes entités, n’a pas fait disparaître un sentiment d’unité, la lutte pour leurs droits civils, politiques et nationaux s’opérant certes à l’échelle des États mais non sans lien avec les enjeux kurdes plus globaux. De plus, cette répartition au sein de différents États a parfois permis aux Kurdes de s’insérer dans les jeux d’alliance régionaux. Certaines puissances de la région n’ont ainsi pas hésité à soutenir des factions kurdes présentes sur le territoire d’un État rival. Ces stratégies de déstabilisation, concrétisées par la présence de « sanctuaires » pour les organisations de lutte armée de part et d’autre des frontières, ont facilité la persistance de ce nationalisme hors-norme tout au long du siècle.

Il serait toutefois plus exact de parler de nationalismes au pluriel, puisqu’au début du XXIe siècle deux modèles pour l’émancipation face aux États centraux se sont imposés :

- Le premier, issu de la décomposition de l’Irak, est incarné par la famille Barzani et le PDK – le Parti Démocratique du Kurdistan – qui dirige le Gouvernement régional du Kurdistan, le KRG. Disposant d’une autonomie incomparable, les Kurdes d’Irak sont un « modèle de stabilité » au Moyen Orient, pour qui accepte de faire abstraction du caractère népotique de cette petite Dubaï du Nord, dont le développement repose majoritairement sur l’exportation de « son » pétrole en direction de la Turquie. Et cela, sans l’aval de Bagdad …

- le second modèle, celui de la lutte armée contre l’État turc depuis 1978, est incarné par Abdullah Oçalan. Son mouvement, le PKK – Parti des Travailleurs du Kurdistan -, autrefois marxiste-léniniste, s’affirme aujourd’hui communaliste. Inspiré par les écrits de Bookchin, il prône une forme de démocratie directe. Si ce mouvement a été soutenu par le régime syrien jusqu’en 1998, le revirement de Damas à son égard – du fait de l’accroissement de la pression turque – l’a conduit à entamer une mutation structurelle connue sous le nom de régionalisation. Des organisation « sœurs » ont été créées autour de 2003 : le PJAK en Iran et le PYD en Syrie. Bénéficiant de leurs propres agendas, ces organisations satellites n’en sont pas moins soumises à la tutelle du KCK –Koma Civakên Kurdistan, l’Union des communautés du Kurdistan –, sorte de confédération régionale définissant les orientations stratégiques de la lutte.

C’est ce second modèle qui s’est implanté en Syrie et qui administre la majorité des régions « kurdes » du pays, réparties le long de la frontière turque.

Les gains militaires et politiques réalisés par le PYD, en particulier la déclaration unilatérale le 17 mars dernier du fédéralisme en Syrie, font de cet acteur ambigu un élément incontournable pour la résolution de la crise syrienne.

Comment un enjeu périphérique de la crise syrienne a-t-il pu devenir aussi central, en cinq années de guerre ? Quelles sont les perspectives tracées aux niveaux national et régional par les évolutions de la question kurde en Syrie ?

Kurdistan syrien, mai 2013 (photo: Félix Poyer)

Pour éclaircir ce qui se joue à présent à l’échelle nationale, il convient de garder en mémoire le caractère profondément transnational de la question kurde.

« La guerre trouve son origine dans un but politique ; ce motif initial qui l’a provoqué doit faire l’objet de la plus haute attention durant sa conduite » écrivait Clausewitz. Or, en analysant la position des Kurdes de Syrie on peut distinguer deux motifs principaux, ne se recoupant pas nécessairement.

Le premier motif de la mobilisation kurde en Syrie fut impulsé par les jeunes qui manifestèrent en 2011, réclamant des réformes puis la chute du régime de Damas. Le caractère autoritaire du régime ba’athiste cristallisait le mécontentement populaire dans son ensemble. Certes les Kurdes avaient été particulièrement réprimés, mais ils saisissaient à ce moment l’opportunité d’un mouvement pansyrien et non exclusivement kurde ou pankurde. Les manifestants de cette époque évoluaient principalement hors des structures partisanes, les partis kurdes syriens étant nombreux, divisés et n’existant qu’en exil du fait de la répression.

En outre, lorsque la jeunesse kurde s’était soulevée en 2004, dans l’euphorie de la « libération » des Kurdes d’Irak par la coalition menée par les Américains , ces partis avaient joué la carte de l’apaisement, craignant la réaction répressive du régime. De cette période, une fraction de la jeunesse a gagné en expérience militante et en capacité organisationnelle, autant d’atouts qui ont servi à la constitution des comités de coordination apparus dès le début de la Révolution syrienne sur l’ensemble du territoire. De cette période demeure également l’amertume des Kurdes vis à vis du reste de l’opposition syrienne, qui ne se soucia pas d’apporter son soutien à des « citoyens de seconde zone ».

Entre les années 1960 et 2000, le régime de Damas ne tolérait le nationalisme kurde qu’à la condition qu’il s’exerce dans les pays voisins. 20% des combattants du PKK en Turquie étaient ainsi… des Kurdes de Syrie ! Depuis 2012, il est toléré dans son expression syrienne, après l’autorisation faite au PYD de reprendre ses activités en Syrie : directement issu du PKK, ce nationalisme vise plus Ankara que Damas…

C’est à ce niveau que se situe le second motif de la mobilisation politique des Kurdes de Syrie. Impulsé par le PYD, ce motif est lui proprement pankurde. Considérant comme acquis que la Syrie post-Assad ne résoudra pas la question kurde, il constitue une troisième voie, jouant des intérêts des uns et des autres, dans le but d’obtenir une autodétermination régionale, inscrite dans les frontières de l’actuelle Syrie. Cette position ne tolérant pas de voix discordante s’est d’abord appliquée à devenir la seule option pour la population kurde.

En favorisant la mobilisation autour de ce motif, le régime syrien s’est accordé une économie de force en fractionnant l’opposition selon des lignes de fracture réelles (ethniques et confessionnelles) traversant sa population, mais ne la déterminant pas jusque là dans le contexte du soulèvement populaire comme en témoigne le premier motif de mobilisation des Kurdes.

La mise en œuvre de cette stratégie fut aisée : le régime ayant longtemps soutenu le PKK et connaissant ses revendications – droits culturels, éducation en langue kurde, nationalité pour les apatrides -, il put, à peu de frais, nouer des contacts et répondre aux principales demandes, cédant ainsi la place au PYD (branche politique syrienne du PKK) et à sa branche armée, le YPG, dans les trois enclaves kurdes du Nord du pays à l’été 2012 : Jezireh, Kobanê et Afrin. Bien sûr, le régime syrien a maintenu des bases militaires au cœur de cet espace kurde, en particulier dans sa « capitale », Qamishli. Il obligeait ainsi le PYD à respecter certaines limites. La suprématie aérienne de Damas s’est longtemps avérée être une menace suffisante pour limiter les ambitions Kurdes.

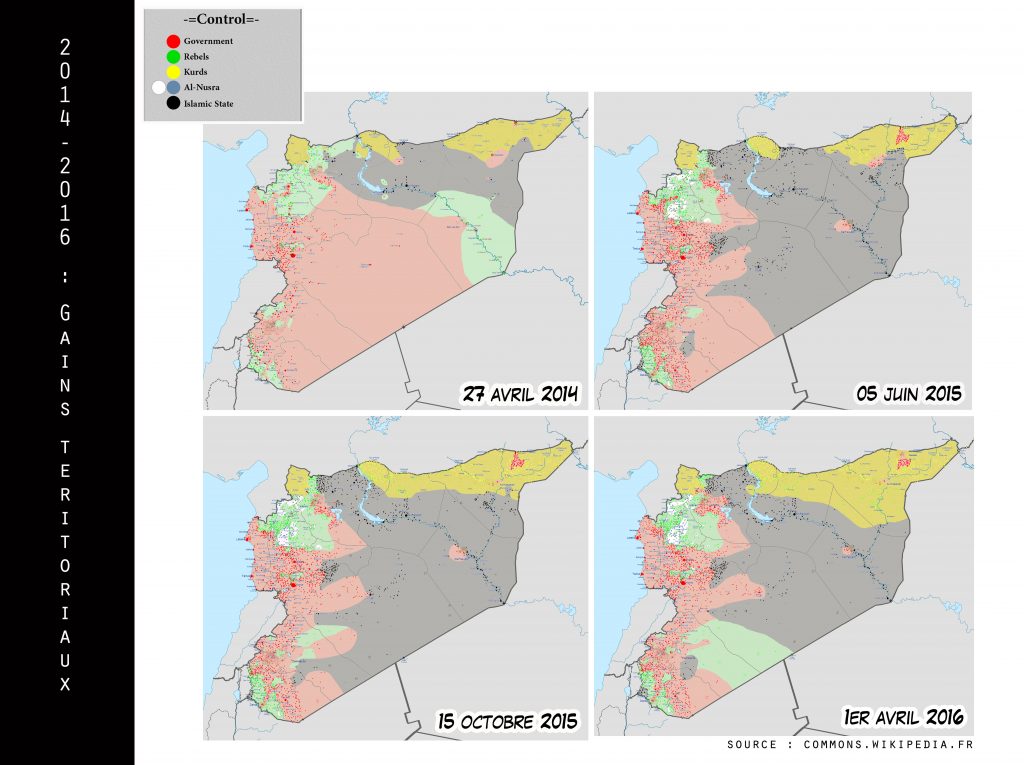

Évolution des gains territoriaux (2014-2016)

Ainsi, la population des zones kurdes de Syrie, prise entre des enjeux qui la dépassent, n’a subi qu’une répression modérée de la part de Damas tout en devant résister à la pression des islamistes et des djihadistes dans les interstices de ses territoires. Ces derniers incarnaient la réponse d’Ankara au déploiement en Syrie de son ennemi intérieur : le PKK. En tout état de cause, bénéficier d’une force armée structurée et expérimentée est un luxe dans un tel contexte. Encore faut-il que le mouvement kurde syrien digère son aspiration à la liberté civile pour se contenter d’avoir obtenu la sanctuarisation de son espace ainsi que des droits culturels bafoués depuis plusieurs décennies… au prix de l’hégémonie du PYD sur « leur » révolution.

A la faveur de cette conjoncture, le PYD expérimente donc sur le terrain syrien les évolutions de la théorie politique proposée par le PKK. Ainsi, début 2015, « la Charte » préfigure-t-elle une Constitution pour les régions autonomes qui composent le Rojava Kurdistanye – littéralement le Kurdistan occidental – et en mars dernier, la proclamation du fédéralisme en Syrie devient le modus vivendid’une sortie de crise dans le conflit.

Cette annonce a été faite au moment des négociations de Genève-2, auxquelles des Kurdes non affiliés au PYD participaient, en dépit de leur faiblesse voire de leur absence sur le terrain, et surtout auxquelles le PYD n’était pas convié. Cette proclamation du fédéralisme visait ainsi à rappeler que le mouvement ne pourra être oublié dans l’optique d’une sortie de crise.

Une plaque d’immatriculation affichant son appartenance au Rojava Kurdistanye

(photo: Félix Poyer)

N’est-ce pas d’ailleurs ce que soulignait la Russie le 28 mars dernier, par la voix de son vice-ministre des affaires étrangères, M. Ryabkov ?

« Les prochaines négociations devraient assurer une juste représentation des Kurdes, et l’opposition syrienne devrait adopter une position plus réaliste et abandonner ses tentatives de fixer des conditions préalables » affirmait ce dignitaire russe, qui quelques temps plus tôt soulignait au sujet d’une éventuelle Syrie fédérale :

« Si des pourparlers, des consultations et des discussions sur les structures étatiques futures de la Syrie résulte l’avis que ce modèle fonctionnerait pour servir la préservation d’une Syrie unie, laïque, indépendante et souveraine, qui s’y opposerait ? » .

La position diplomatique du PYD est à ce point remarquable qu’elle concilie les contraires. L’émergence de Daesh comme menace pour la « sécurité globale » a fait de sa force armée, les YPG, la force au sol utilisée par la coalition internationale menée par les États-Unis. Pour ces derniers, en effet, une force militaire stable et non islamiste constitue la solution pour mener au sol l’intervention que l’opinion publique américaine ne pourrait accepter si elle devait concerner ses soldats.

D’autre part les Russes ne voient pas d’un mauvais œil les gains réalisés par cette entité. Depuis que la Turquie a abattu un chasseur russe l’an dernier, il semble que la réponse du Kremlin à cette offense passe par les Kurdes : ainsi un bureau officiel du PYD a-t-il été ouvert à Moscou et des frappes aériennes russes soutiennent sa progression militaire dans la région d’Afrin, face aux groupes rebelles et au Jabhat al-Nusra.

Les enjeux pour les forces kurdes proches du PKK ont ainsi radicalement changé depuis la bataille de Kobanê, victoire militaire et médiatique qui a vu les Kurdes bénéficier du soutien de larges pans de l’opinion publique internationale. Et surtout qui a permis d’unifier deux des enclaves en sa possession.

Administrant à présent un territoire de quelques 28 500 km² et luttant sur un front de plus de 900 km, les YPG ont largement dépassé les gains territoriaux qu’ils visaient initialement.

En avançant en direction de Raqqa et en conquérant les zones frontalières au nord de cette ville, les forces kurdes ont ajouté aux territoires qu’ils contrôlent des zones à majorité arabe, peu sensible à leur cause. A cela s’ajoute le caractère hégémonique de cette force qui tout en créant des “comités populaires” s’efforce de les contrôler étroitement, choisissant les « représentants » des diverses communautés selon des critères qui lui sont propres. Ainsi à Tal Abyad, ville frontalière au nord de Raqqa, d’anciens fonctionnaires du régime de Bachar al-Assad ont-ils été remis en selle par le PYD, bien que selon un observateur « ils ne représentent qu’eux même » là où ils sont sensés représenter la population arabe de la ville dans son ensemble. Autre source de ressentiment pour la population arabe, la « lutte contre Daesh » a conduit les YPG à vider certains villages de ces habitants. Si l’on ajoute à cela que les postes frontières contrôlés par les Kurdes ne laissent passer depuis la Turquie que les citoyens kurdes syriens et non les arabes, l’accusation de nettoyage ethnique n’est pas loin et est même déjà brandie par certains.

Un point de regroupement des YPG à Gir Kelege – Rumeilan, mai 2013 (photo: Félix Poyer)

Pressées de descendre l’Euphrate et reprendre les territoires tenus par l’EI, et prévenues par la Turquie que tout franchissement de ce fleuve en direction de l’Ouest sera considéré par Ankara comme un acte hostile, les de facto « troupes au sol » de la coalition doivent donc gagner en légitimité avant de pouvoir continuer leur spectaculaire avancée.

La solution semble provenir des États-Unis, qui avaient, fin 2015, annoncé la création des Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition de brigades locales anti-EI – et non plus anti-régime dans leurs objectifs premiers – représentatives de toutes les composantes de la société syrienne : Kurdes, chrétiens, Arabes, Turkmènes …

Pour Washington, il s’agit de cesser d’approvisionner le Jaysh al-Fatah, la coalition anti-régime qu’il soutenait jusque là mais au sein de laquelle le poids des groupes islamistes (Ahrar ash-Sham, Jabhat al-Nusra… ) restait problématique. En reportant l’effort de guerre sur les FDS, les États-Unis redessinent leurs objectifs et s’assurent une relative tranquillité quant à la perception de leur action par leur opinion publique. Un problème majeur demeure cependant : les YPG sont sur-représentées au sein des FDS et dominent de fait cette coalition et chacun des groupes qui la composent, ayant en charge la logistique et la maitrise des postes frontières sur l’ensemble de la zone. On a pu espérer un avenir meilleur pour cette structure qui n’est pour le moment qu’une coquille vide. Si les FDS arrivaient à s’adjoindre des brigades de l’Armée Syrienne Libre ou d’autres groupes arabes, elles auraient la légitimité suffisante pour avancer sur Raqqa sans y apparaitre comme une force d’occupation. Elles pourraient de même franchir l’Euphrate en direction d’Alep, sans que la Turquie ne puisse décemment s’y opposer.

Mais les récents développements du conflit dans la région d’Alep ont gravement affecté l’image des YPG auprès d’une opposition qui les considère comme des alliés objectifs du régime syrien. Depuis que les forces loyalistes ont coupé la route entre Azaz et Alep, dans le but d’asphyxier cette ville, les forces kurdes ont profité de l’affaiblissement des rebelles pour attaquer la partie nord de la « poche d’Azaz » depuis l’ouest. Agissant conjointement avec le régime et soutenus par des frappes russes, les Kurdes, en dépit du soutien américain dans la lutte contre Daesh, semblent bien avoir choisi leur camp dans la guerre civile syrienne.

De plus, si une personnalité de premier ordre comme Haytham Manna a représenté la branche arabe du bureau politique associé aux FDS, force est de constater qu’il n’est resté que quelques mois à ce poste. Sa démission est intervenue à la suite de la proclamation – unilatérale – du fédéralisme en Syrie, à laquelle M. Manna n’a pas souhaité être associé. C’est un « calendrier PKK » que semblent suivre les FDS, et le rôle joué par M. Manna semble être le pendant de celui tenu par les partis kurdes présents à Genève : celui d’une entité politique caractérisée par son absence de moyen de pression au niveau militaire, servant de caution à une entité plus importante, ancrée sur le champ de bataille.

Le théâtre syrien n’est pas le seul pour les Kurdes aujourd’hui. Porteurs d’un projet en Syrie, ils devront nécessairement faire partie de la solution politique au conflit. Cela rend d’autant plus illusoire l’espoir d’une sortie de crise rapide, les Kurdes devant se battre sur plusieurs fronts, en Syrie mais également en Irak ainsi qu’aujourd’hui en Turquie, “l’ennemi intime”. Des scènes de guerre sont observables dans le Sud-Est turc, ou plusieurs villes ont été partiellement ou totalement rasées du fait des affrontements : Cizré, Nusaybin, … Des images qui peuvent rappeler des scènes qu’a pu vivre Alep ou Homs en Syrie depuis 2011.

Le soutien que leur apporte la coalition se réalise au détriment de la deuxième armée de l’OTAN, la Turquie. On comprend dès lors la volonté du PYD de rester « partie intégrante de la Syrie », en privilégiant la solution fédéraliste. Par ce biais, le mouvement espère ainsi s’assurer de la protection d’une frontière internationale entre le Rojava et la Turquie. Si les diplomaties des grandes puissances semblent enclines à soutenir la dynamique amorcée par le PYD, le chemin de la paix en Syrie passera-t-il par une guerre larvée en Turquie ?