سيرة تشظٍّ: اليسار من نظرية التحرّر الكليّ إلى لغة سلطة – فادي بردويل

من بروباغندا الشيوعيين الإيرانيين أواسط السبعينات

تفتتح الجمهورية ملفها الفكري الأول بعنوان «اليسار وسؤال الحرية»، الذي يعدّه عدي الزعبي، وستنشر فيه مقالاً كل يوم جمعة لمدة ثلاثة أشهر. يسعى الملف إلى طرح أسئلةٍ نظرية حول مفهوم اليسار وعلاقته بالحرية، بالإضافة إلى أسئلة أخرى عن اليسار العربي والأوروبي، وغيرها من المواضيع.

نأمل أن يساهم هذا الملف في صياغة أجوبةٍ على أسئلتنا الراهنة الصعبة والمحرجة. كيف يكون المرء يسارياً في هذا الزمن؟ ما الذي يعنيه هذا بالضبط؟ وما الذي يميز اليسار التحرري من يسار الطغيان، اليسار الستاليني الذي يحتفي بستالين وماو، ويدافع عن طغاة العالم الثالث، العرب وغير العرب؟ ما هي علاقة اليسار بالحرية؟ وهل اليسار بالضرورة مع أو ضد الحرية، وبأي معنى؟ هل يقدّم اليسار أجوبةً وحلولاً لمشكلاتنا الراهنة، مع النفق الذي دخله الربيع العربي، ومع سيادة الثورات المضادة، في مصر مثلاً؟ وغير ذلك من أسئلةٍ تحتاج إلى إجابات.

نسعى، في النهاية، إلى الوصول إلى مفهومٍ منفتحٍ ليسارٍ تحرري يبني نفسه من تحت، من حياة الناس العاديين ومن همومهم ومشاكلهم، لا من فوق، من أحزاب وبنى دولتية تفرض نفسها على الناس. هذه مهمة صعبة وشاقة، نأمل أن يكون ملفنا خطوةً في تحقيقها.

لا يتفق كتاب المقالات كلياً على الأجوبة التي يعرضونها، ولكن يرى معظمهم في بناء يسارٍ تحرري مشروعاً يستحق العمل عليه، مشروعاً يتوافق مع الربيع العربي الذي انطلق قبل خمس سنوات ولم يحقق حريته بعد.

نتمنى أن يجد القراء ما يدفعهم للقراءة والتفكير والنقد؛ هذا التفاعل هو ما نريده من طرحنا لأسئلة اليسار والحرية.

نُشر ضمن الملف حتى الآن: «اليسار وسؤال الحرّية» لـ عُدي الزعبي؛ «حوار مع جلبير الأشقر: نحو يسار تحرري وتقدّمي في الشرق الأوسط» لـ عباس شهرابي فراهاني؛ و«عن اليسار وشياطين أخرى: محاولة أولى لكتابة سيرة ذاتية» لـ خالد صاغية؛ و«من ستالين إلى الشيوعية الأوروبية» لـ ياسين السويحة.

كلّ شيء قد قيل، لا شكّ في ذلك، لو لم تبدّل الكلمات معانيها والمعاني كلماتها.

-جان بولهان

-I-

الثورة الكليّة

لا تخفى على أحدٍ صعوبة تحديد صفات اليسار السياسية والإيديولوجيّة الآن. مرَّ نصف قرن على إطلاق المفكر السوري ياسين الحافظ (1966) دعوته إلى الثورة الكلية، على الاستعمار والاستغلال الاقتصادي والبنى الاجتماعية التقليدية. ما يلي محاولة لتشخيص تشقق الأرضية المؤسسة للثورة الكلية، ومصائر تشظّي مثلّث الأقانيم اليسارية: القضية الوطنية والمسألة الاجتماعية وإشكالية الحداثة (العلمانية، الحرية الفردية، العقلانية).

نافست الأنظمة الانقلابية البوستكولونيالية اليسار في ستينات القرن العشرين، من خلال تبنّي أطروحاته عن التصدي للاستعمار والعدالة الاجتماعية (التأميمات مثالاً). فيما شدد النقد اليساري للأنظمة على فشلها في تدمير البنى والقيم الاجتماعية التقليدية، بالتزامن مع التغيرات الاقتصادية التي أحدثتها (ياسين الحافظ وصادق العظم) وفهمها المبتسر للاشتراكية (لبنان اشتراكي) وتركيبتها الطبقية وتسلّطها (أنور عبد الملك وحسن رياض/سمير أمين).

شكّل صعود العمل الفدائي الفلسطيني بعد الهزيمة العسكرية للأنظمة (حزيران 1967) في أوج العالمثالثية (الثورة الثقافية في الصين، الحرب في فيتنام، والثورات الطلابية في أوروبا واليابان والولايات المتحدة)، بالنسبة لبعض أجنحة اليسار البديلَ الجماهيري للقيام بمهام التحرر بعد فشل الأنظمة وجيوشها التقليدية.

انشطار الجماهير: مسيحيون ومسلمون

بدأ تصدُّع وحدة الأقانيم الثلاثة المؤسسة لليسار في السنوات الأولى للحروب الأهلية والإقليمية اللبنانية: انقسمت الجماهير التي نُظِرَ إليها من باب مصالحها الطبقية، إلى عصبيات طائفية. توسّعت رقعة الاشتباكات مع الوقت، وتوسّعت معها الهوّة التي تفصل ما بين شعارات محاربة الامبريالية والفاشية، وممارسات الأحزاب والمقاومة الفلسطينية. بعدما ظهرت التناقضات جلية في قلب الشعب، اختفت ثنائية النظام/ الجماهير وأفقها الثوري، ليحلّ مكانها توقٌ إلى الدولة الجامعة التي تستعيد سيادتها من الميليشيات وأمراء حاراتها.

بالتزامن مع انشطار الجماهير، وانطفاء محرّكها الطبقي وأفول وهج الإيديولوجيات الثورية، برزت أسئلة معرفية-سياسية ملحّة: ما علاقات لغات التحليل والمفاهيم السياسية بواقع المجتمعات التي تدّعي الإحاطة بها؟ ما علاقة النظرية بالممارسة السياسية؟ ما هو الأفق السياسي الذي يمكن تخيّله بعد نعي الجماهير (الذات الحاملة للمشروع الثوري)؟ من أي موقعٍ يتكلم المثقفون (اليتامى الجدد) ولمن؟ بعدما فقدوا مهمتهم الطليعية بنقل الوعي إلى الجماهير المتأرجحة بعرفهم، بين غرقها في الغيبيات القروسطية ومهمّتها التاريخية لقيادة الثورة نحو وطن حر وشعب سعيد.

غَيبَة العالم الثالث ورفاق دربه

تكفّلت الثورة الإيرانية (1979) بدفن نظريات التحديث (Modernization theory)، التي تنبأت بانتقال المجتمعات التقليدية المتديّنة إلى برّ الحداثة العلماني، واستبدلت بيريه الشاب الثلاثيني إرنستو شي غيفارا ونجمته الحمراء، بعمامة الإمام السبعيني السوداء بعد عشرين عاماً على قيام الثورة الكوبية. أعلنت الثورة الإيرانية أيضاً نهاية العالم الثالث بعد أقل من ثلاثة عقود على قيامه مستعيدةً ثنائية الغرب والشرق، بعدما كان الاقتصادي الفرنسي ألفرد سوفي قد قام بنحت مفهوم العالم الثالث، كاسراً قطبية الحرب الباردة في مقال له في الأوبسرفاتور الفرنسية بعد ثلاثة أسابيع على قيام «ثورة يوليو».

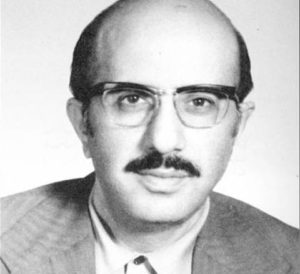

(ياسين الحافظ (1930-1978

لم تكتفِ الثورة بذلك، بل أعادت أيضاً تدوير الخطابات العالمثالثية اليسارية بلسان الهويّات والأصالة. فبعدما أطلّت ثنائية الغرب والشرق برأسها مجدّداً مع عودة الإمام المنفي من فرنسا إلى طهران، قطعت الجسور ما بين مثقّفي المراكز والأطراف (سارتر وفانون، الماويّين الفرنسيين والمقاومة الفلسطينية) ومناضليها. على إثر ذلك تحوّل الصحافي والمناضل والباحث الأوروبي من رفيق درب ثورات العالم الثالث والمقاومة الفلسطينية في بيروت إلى طريدة «غربية»، وهدفٍ محتملٍ للمنظمات الإسلامية حديثة النشأة، المرتبطة بطهران.

مهّدَ ذلك للانطواء على الذات بعد عقدٍ من التضامن الأممي والمشاريع الفكرية-السياسية، التي ارتكزت على المقارنة والترجمة التي ميّزت الستينات، كالسجال حول ملاءمة الظروف العربية لتطبيق النموذج الفيتنامي، ومشاريع تعريب الماركسية.

تكثفت الأحداث المفصلية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، التي ساهمت في تشظي اليسار. بالإضافة إلى الثورة الإيرانية، شهدت تلك السنوات انسحاب مصر من الصراع العربي-الإسرائيلي (1977) واغتيال السادات على أيدي الإسلاميين (1981)، بالإضافة إلى اندلاع حرب الخليج الأولى (1980-1988)، التي خلفت أكثر من نصف مليون قتيل. لم تستشرس الأنظمة «الثورية» في تلك الفترة ضد بعضها بعضاً وحسب، بل أضافت إلى قمعها البوليسي وتقطيعها الممنهج لأوصال العمل السياسي، حرقَ المدن والمجازر ضدّ مواطنيها (حماة 1982). اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان بعد مجزرة حماه ببضعة أشهر، معلناً نهاية الحقبة الفلسطينيّة بعد خمسة عشر عاماً على بروز المقاومة الفلسطينية كفاعلٍ ثوريٍ جماهيري عقب هزيمة حزيران 1967.

غد التراث الآتي وزمن التنوير المنصرم

بعد كل ذلك، تفككت الأقانيم الثلاثة المؤسِّسة لليسار. ضمرت الاصطفافات الأيديولوجية السابقة (بعثي، لينيني، ناصري، ماوي، قومي سوري، إلخ)، لتحلّ مكانها إشكاليات الحداثة والأصالة والعلمانية والإسلام. أصابت تلك التحوّلاتُ السياسية والفكرية الماركسية، التي تحولت من النظرية الكونية الأرقى للتحرّر الكليّ، إلى فكرٍ غربيٍ دخيل على المجتمعات الإسلامية. قلب الإسلاميون معايير اليسار، فجعلوا من الدين راية التحرير ومن الماركسية استعماراً ثقافياً، فيما ساهم اجتياح الاتحاد السوفياتي أفغانستان (1979) بتحوّله هو الآخر من صديق الشعوب، إلى قوّةٍ استعمارية.

بعدما تغنّى كتّاب اليسار بالغد الآتي، افتتحت الثمانينات موسم هجرة المُحبَط نظرياً نحو الماضي. انكبّ البعض، بعد سارتر وماركوز، على إعادة اكتشاف التراث الإسلامي، فيما يمّم البعض الآخر وجهه نحو ليبراليّي عصر النهضة (طه حسين، علي عبد الرازق).

هدفت الحفريّات التراثية إلى مقارعة الإسلاميين والتراثيين على ملعبهم، وأعاد البعض قراءة التراث لدحض شبهة المصدر الغربي لأفكار العدالة الاجتماعية والمساواة اليسارية من خلال تأصيلها في التاريخ العربي-الإسلامي. كما غاص البعض الأخر في الكتب التراثية من أجل تفنيد قراءاته الأيديولوجية، التي تسعى إلى تشريع سياسات اليوم من خلال السعي إلى تبيان امتداداتها التاريخية.

أمّا العودة إلى حداثيّي عصر النهضة وأفكارهم عن فصل الدين عن الدولة والحريات الفردية، فيمكن قراءتها كتراجع جيل الستينات اليساري إلى خط الدفاع الأخير عن فكرة التحرر. يمكن النظر إليها أيضاً كنقد ذاتي لثوريتهم السابقة، إذ آمنوا في بداية مسيرتهم السياسية بتخطي الزمن الثوري إشكاليات النهضة الإصلاحية والليبرالية. عادوا إلى تلك الإشكاليات بعد انهيارات المشاريع التحررية وصعود الإسلاميين السياسي، وسعيهم إلى إعادة تشكيل المجتمع على أسس تتعارض مع الحريات الفردية والقوانين الوضعية وحقوق التعبير. سرت الدماء مجدداً في عروق طه حسين، الشاب الأزهري المتململ من رتابة مناهج المؤسسة الدينية وتلميذ إميل دوركهايم في السوربون، بينما رقد فلاديمير إليتيش المحنّط وحيداً، صامتاً، في تابوته الزجاجي، لا صدى لفتاواه التي كانت تفتتح جلسات النقاش وتشرّع خلاصاتها: «قال لينين».

لم تقتصر العودة إلى إرث النهضة على اليسار المهزوم، بل وجدت الأنظمة (التي جندّت بعضاً منه) في «التنوير» سلاحاً إيديولوجياً لمحاربة «الإرهاب». في أوائل التسعينات أطلق نظام مبارك حملة «مئة عام من التنوير»، التي تخللها طبع «بوسترات» تصوّر روّاد التنوير في الفن والفكر1 Mona Abaza, «The Trafficking with Tanwir (Enlightenment)» Comparative Studies in South Asia, Africa and the Middle East, 30:1 (2010): 32-46.، كما أعادت الهيئة المصرية العامّة للكتاب طبع كتب سلامة موسى ومحمد عبده، بالإضافة إلى طه حسين وعلي عبد الرازق 2 نصر حامد ابو زيد، «سقوط التنوير الحكومي» أخبار الأدب، 2005.

انشطار اليسار: الأنتي-إمبريالي في مواجهة التنويري

أدّى انهيار مشروع التحرّر الكلي، الذي نتجَ عن انقسام الجماهير إلى عصبياتها الأهلية وانضوائها تحت ألوية المشاريع الإسلامية بالإضافة إلى استشراس الأنظمة الانقلابية، إلى تشظي اليساريين سياسياً إلى معسكرين أساسيّين: يسار القضية الوطنية الذي اختزل السياسة بمحاربة الإمبريالية، فأمسى رفيقَ دربِ الحركات الإسلامية التي حملت راية الكفاح المسلّح ضد إسرائيل والأنظمة الداعمة لها، غاضّاً الطرف عن قمعها لشعوبها. أما المعسكر الثاني، فوضع إشكالية الحداثة والتنوير على رأس أولويّاته، فرأى في بنى المجتمعات و«العقليات» العربية و«القوى الظلامية» مكمن العطل الأساس.

انقسم مثلّث التحرّر اليساري إلى ضلعَيْه الأنتي-إمبريالي والحداثوي، بعدما طوت انقسامات الجماهير المسألة الاجتماعية، وأهملتها الإشكاليات النظرية المستجدّة (التراث)، وسياسات الأنظمة القمعيّة (مكافحة الإرهاب)، والتدخّلات السياسية والعسكرية الخارجية.

لعلّ قراءةً بسيطة للمعسكرين الأنتي-إمبريالي والحداثوي، اللذين انبثقا عن انهيار الأرضية التي حملت أقانيم اليسار الثلاثة، تُظهر الانقسام السياسي والإيديولوجي حول الثنائيات الآتية: الجيوسياسي/الثقافي، الخارج (الاستعمار)/الداخل (الدين والبنى الاجتماعية)، تحرّر وطني/حرية فردية.

يختلف اليساري الأنتي-إمبريالي واليساري التنويري على كلّ شيء تقريباً، تساجلوا حول القضية الفلسطينية والكفاح المسلّح والإسلام السياسي، اختلفوا حول دور العنف: هل هو أداة تحرّر الضعيف من جور المستبدّ ومقاومة الاحتلال؟ أو الطريق الأسرع إلى الاقتتال الأهلي؟

اختلفوا حول دور الإيديولوجيا في السياسة: هل هي اللغة التي تحلّل الواقع وتضع أفقاً لممارسة سياسية عقلانية (لا حركة ثورية من دون نظرية ثورية-لينين)، أم أنها المبرّر لاجتثاث المختلف وحجر الزاوية في بناء المجتمعات الكليّانية؟

اختلفوا أيضاً حول دور منظومة حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المرتبطة بمصادر تمويل خارجية: هل هي رأس حربة الإمبريالية الجديدة، التي تخرق سيادة الدول المستقلة وتزدري ثقافات العالم المختلفة تحت شعار حقوقٍ إنسانيةٍ جامعة، ليست في آخر المطاف سوى منظومة غربية تسعى إلى إعادة تشكيل العالم؟ أم هي الأداة الأنسب لتحقيق العدالة، وخطّ الدفاع الأخير عن الحرية بعد فشل الفكر الأيديولوجي القومي والماركسي؟

بالإمكان تلخيص انهيار الأرضيّة الجامعة لليسار وانقسامات ثالوثه وفق المعادلة الآتية:

معجم التحرّر (عند بعض الأشخاص) = لغة السلطة (عند بعضهم الآخر)

ينطبق ذلك على الكفاح المسلّح والأيديولوجيات والأحزاب وحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والحركات الإسلامية والتدخلات الخارجية، وما يفصلُ بين المعسكرين أعمقُ من اختلاف حول خياراتٍ سياسية محددة. تلك مجرّد عوارض مرئية ينتجها الانقسام الجذري حول تعريف ماهية السلطة وكيفية مجابهتها.

لقد «أضاع اليسار البوصلة» يردّد البعض بحسرة، ومنذ سنوات.

-II-

بالرغم من الانقسام الحادّ حول مسألة السلطة وتجلّياتها في ثنائيات السياسي/الثقافي، الخارج/الداخل، والأصالة/الحداثة، فإنّ ما يجمع بين اليساري الأنتي-إمبريالي واليساري التنويري أكثر بكثيرٍ ممّا يبدو للوهلة الأولى.

ما يلي محاولةٌ لتشخيص السمات المشتركة بين الأخوة الأعداء:

التناقض الرئيسي

ممّا لا شكّ فيه أنّ انهيار التحليلات الطبقية، أدخلَ تعديلاتٍ على العدّة المفهوميّة لكلا الفريقين، فاستُبدل نقد زئبقية البورجوازية الصغيرة والسجالات بشأن مدى اشتراكية التأميمات، بضرورة التشديد على الحرية الفردية في وجه «الزحف الطالباني»، أو على ممانعة «المؤامرات الصهيو-أمريكية». لكنّ ذلك لم ينل من سطوة التناقض الرئيسي الذي لم يتزحزح من مكانه، فاستبدال التحليلات الطبقية بتلك الجيوسياسية والثقافوية والطائفية، لم يمسّ البنية التي تتحكّم بمعاييرها.

أدّى ذلك إلى إفراغ الحدث من معانيه وتعرّجاته وتناقاضاته، وتمت معالجته من خلال تمريره بقوالب هي أقرب إلى لغات كلود ليفي-ستراوس الميثولوجية منها إلى التحليل. تسبغ المكَنَة الميثولوجية معنى محدداً ومكرراً لبعثرة الأحداث، فتخرج من بطنها معلنةً مواصلة الغرب لهجماته الصليبية ضد العرب، أو غياب التنوير عن ثقافة المسلمين من عثمان إلى صدّام.

أيديولوجيا القناع

ليست الأفكار إلا واجهة لماعة، لا كثافة أو فاعلية لها لمحرك التناقض الرئيسي لدى الأنتي-إمبريالي والتنويري.

يعلنُ فردٌ أو مجموعةٌ شبابية عن انتماء إيديولوجي إلى اليسار مثلاً، فيتم «تقريشهم» طائفياً من أجل فهم ما يحركهم فعلاً، والفاعل المستتر المتلطّي تحت واجهات سمير أمين وغرامشي البرّاقة. بعدما كان التحليل الطبقي هو الأرضية التي ينهض عليها التفسير الكامل للطائفية، انقلبت المعادلة، فأصبحت الطائفية تفسّر الماركسية واعتناق كاتبٍ ما لمذهب إيديولوجي معين.

أمّا الأنتي-إمبريالي فيبتعد عن التقريش الطائفي، الأفكارُ وأصحابها تقع عنده في خانة من اثنتين: إمّا الخط الوطني أو العمالة. اختصاصه «سؤالٌ» يُدخِلُ كلّ حدثٍ أو موقفٍ من ثقبه: «من المستفيد الأول، والآن تحديداً من…؟»، تستطيعُ القارئة أن تملأ الفراغ بما يحلو لها. أمّا الجواب فسوف يكون بالتأكيد إمّا إسرائيل أو أمريكا، ذلك كفيلٌ بإعلان سقوط الأفكار من دائرة النقاش، وتخوين كل من قد تؤدي أطروحاته عن عنف الأنظمة الممانعة مثلاً «خدمةً» إلى المشاريع الإمبريالية.

طبعاً لا تهبط المفاهيم المجردة من سماء الأفكار إلى رأس الكاتب الفذّ، ذلك على الأقل ما برهنه كارل ماركس منذ مئة وسبعين عاماً، عندما أصلى الفلسفة الألمانية نقداً لاذعاً لعدم التفاتها إلى تقصّي علاقة فكرها بمحيطها الاجتماعي (الإيديولوجيا الألمانية، 1846). إنما الفرق شاسعٌ بين تقصي الشروط الاجتماعية للأفكار، انتشارها وفعاليتها، واختزالها إلى قناعٍ لا فعالية له سوى حجب الطائفة أو المصالح الإمبريالية المتخفية وراءه. لم يطرأ أي تعديل على نظرية القناع التبسيطية التي تحكم الأيديولوجيا بالواقع والمصالح، ما حصل هو استبدال المفهوم الرئيسي الذي يتبوّأ سدّة «الواقع»، من الطبقة إلى الثقافة والإمبريالية.

التحليل نفسه

بالرغم من الافتراق الحاد حول تشخيص السلطة، لا تختلف مسلّمات المعسكرين كثيراً عن بعضها بعضاً، وعما سبق قوله في الماضي.

يشتركُ المعسكران بالنظر إلى الغرب كمصدر الفعل التاريخي الرئيسي.

اليساري الممانع ثابتٌ على موقفه في محاربة الامبريالية، حتى ولو آلت إلى مجازر طائفية ومعارك طاحنة تلاحق الناس من زاروبٍ إلى آخر في المدن. لا يكفّ أعداء الداخل والخونة وعملاء إسرائيل، من موارنة الأمس إلى تكفيريّي اليوم، عن التكاثر.

يقلب التنويريون النظرة المعيارية إلى أفعال الغرب، يغيب الغرب المستعمِر ليُرَحَّب بالغرب حامل مشروع الحداثة والديمقراطية، الذي سوف يقضي على التخلّف العربي المزمن.

ينطبق ذلك أيضاً على دور الأقليات المتحالفة مع الغرب، يتحوّل الموارنة اللبنانيون بين عقدٍ وآخر من طابور خامس فينيقي ينخر جسد الأمّة العربية، إلى رأس حربة الحداثة في المشرق، بما هي بناء مؤسسات واقتصاد سوق وانفتاح على العالم ونظام سياسي تعددي.

الغرب هو الأساس: شرٌّ مطلق، أو رأس حربة الحداثة والديموقراطية.

بما أن الغرب هو مصدر الفعل الرئيس الذي يجب إما مقاومته أو الترحيب به من دون شروط، ينظر المعسكران إلى انتقال الكفاح المسلح من اليسار إلى الإسلام السياسي حسب المعادلة التالية: الماضي اليساري يمهّد للحاضر الإسلامي.

انتقل «الفعل المقاوم» الذي أسسه اليسار إلى الإسلام السياسي بالنسبة للأنتي-إمبريالي، المناصرُ لكل من رفع لواء الكفاح المسلّح ضد إسرائيل. نحن الأساس، يقول الأنتي-إمبريالي بحرقة المقهور من عدم اعتراف الإسلاميين بشرعيته المؤسسِة، لكنّهم «مشوا وكفّوا الطريق».

بينما يحتفظ الأنتي-إمبريالي بالتحليل نفسه ناقلاً البارودة من كتفٍ إلى كتف، يقلب التنويري معاييره السابقة كما فعل مع الإمبريالية التي أصبحت حداثةً، والموارنة (الخونة سابقاً) بناة الحداثة الآن. يتحوّل «عنف الجماهير» الممجَّد في سبعينات القرن العشرين ومعه المقاومة الفلسطينية إلى «إرهابٍ» أوّلي، يمهّد الطريق أمام العنف الجهادي الآتي.

الروايتان مبنيتان على استمرارية هنيئة ما بين الماضي اليساري والحاضر الإسلامي: بذورُ «المقاومة» (الأنتي-إمبريالي)، و«بذور الإرهاب» (التنويري)، غرسها اليسار قبل أن تُزهِرَ جهاداً.

التحليل نفسه يطبّق أيضاً في تفسير الحروب الأهلية اللبنانية.

نظر اليسار اللبناني في سبعينات القرن الماضي إلى نظام المحاصصة الطائفي اللبناني كحلقة وصلٍ ما بين الإمبريالية والداخل العربي، مبنيةٍ على الانخراط في الدورة الاقتصادية العربية، والاستفادة منها والانعزال الكامل عن قضايا العرب السياسية.

بناءً على ذلك، شكلّ بروز العمل الفدائي جرعة أملٍ هائلةٍ لليسار، الذي رأى في المقاومة الفلسطينية الرافعة الثورية الدخيلة، التي سوف تفجر تناقضات النظام اللبناني كاسرةً عزلته السياسية عن محيطه العربي، ولعبةَ المحاصصة الطائفية البلديّة التي تعيق العمل الثوري.

تمت استعادة التحليل نفسه بصيغة النقد الذاتي بعد الحروب الأهلية، ورأى أركان الحركة الوطنية أنّ اليسار استسهل ركوب موجة الحرب الأهلية، بينما التحالف مع المقاومة الفلسطينية حمّل لبنان أكثر من طاقته. ذلك «التحميل» هو نفسه «الرافعة الثورية» التي عوَّل عليها من أجل تغيير النظام. تبدلّت الكلمات والمعاني، فانقلبت الثورة إلى حربٍ أهلية، وأصبح نظامُ المحاصصة الطائفي الدولةَ اللبنانية الجامعة.

الحدث-الملك وبنية الفشل الحضاري

لا يكتفي التحليل ذو البعد الواحد بتنصيب الثقافة أو الامبريالية مفتاحاً رئيسياً لفهم المجتمعات، بل يرفِّع قلّةً من الأحداث إلى مصاف الحدث-الملك.

هزيمة الجيوش العربية في حزيران 1967 تشكّل الحدث بامتياز، يُرفَّع الحدث العسكري من أرض المعركة إلى سماء الميتافيزيقيا، ليصبح مرادفاً لفشل مشروع الحداثة العربية الذي تؤرَّخ بدايته على أيدي محمد علي باشا، ونهايته مع عبد الناصر. كما يصبح الحدث مرادفاً «لتخلّف الإنسان العربي»، ذلك الكائن الذي لم يُعرَف له عنوان حتى يومنا هذا.

لا أقلّل من الأهمية العسكرية والسياسية للحدث، ولا من الأثر الذي خلّفه على جيلٍ من الكتّاب، اليساريّين منهم بالذات. شكّلت الهزيمة مدخل إدوارد سعيد وصادق جلال العظم (وهما من أكثر المثقفين العرب انتشاراً)، إلى الشأن العام والالتزام السياسي. قبلها، كان الأول ناقداً أدبياً لا صلة له بالسياسة، والثاني فيلسوفاً يكتب عن إمانويل كانط. بعدها، أصبحا رفاقَ دربِ المقاومة الفلسطينية، وفنّد سعيد الاستشراق بينما كتب العظم عن الاستراتيجيات العسكرية والفكر الديني. لكنّ هذا شيء، وإعلان نهاية الحداثة العربية وتخلّف الإنسان العربي وقراءة التاريخ الحديث من خلال مشاريع حاكمَيْن مصريَّيْن شيءٌ آخر.

لكن حتى هزيمة 1967 تتأرجح ما بين إدراجها في باب الحدث-الملك، أو تصنيفها كأحد إفرازات بنية الفشل الحضاري العربية. في الحالة الثانية، يستعيدُ حزيران 1967 نكبةَ 1948 لتي تستعيد بدورها الهزيمة الأصلية أمام القوات النابوليونية. كما تتنبأ «النكسة» باجتياح صيف 1982 الإسرائيلي، وهزيمة المقاومة الفلسطينية.

نجدُ أنفسنا أمام قراءةٍ للتاريخ كحلقةٍ من الهزائم المتتالية، أو عند الكتاب الأكثر «تفاؤلاً» كسلسلةٍ مكوّنة من ثنائية النهضة والهزيمة (نهضة/نكبة، نهضة/نكسة، نهضة/…؟).

تنسجُ على منوال النهضة والهزيمة «الفكري» نفسه ثنائياتٌ أخرى، كالعصر الذهبي والزمن الرديء الأكثر تداولاً في الصحافة. ترتكز تلك الثنائيات نهضة/هزيمة، عصر ذهبي/زمن رديء إلى نظرة مبسّطة وموحّدة لزمن يتحرّك على سكةٍ في بعدٍ واحد (صعود/هبوط، تقدّم/تراجع). ذلك الزمن لا علاقة له بالأزمنة غير المتجانسة المكوّنة لمجتمعاتنا وتعدّد إيقاعاتها: زمن القتال العسكري، زمن رأس المال والحوالات المصرفية العابرة للقارات، زمن التحوّلات المناخية والجفاف وشحّ البترول الآتي، زمن الأديان وممارستها وشعائرها، زمن سياسة المؤتمرات والقرارات الدولية، زمن التواصل عبر السوشيال ميديا.

هل من روايات أخرى لعلاقة الماضي بالحاضر، لا تحشر كل ما يتحرك على هذه الأرض في ثنائية النهضة والهزيمة؟

لذّة الميلانكوليا

قد لا يشترك الأنتي-إمبريالي والتنويري دائماً بوصف حاضرنا بالزمن الرديء، لكنّهما يشتركان بالتقليل من شأن الحاضر. إنهما مصابان بداء الميلانكوليا وأدائها، والنوستالجيا إلى ماضٍ يتفوّق حكماً على الآن وهنا.

يحنّ اليساري الممانع إلى الستينات والسبعينات من القرن الفائت، قبل «ضياع بوصلة اليسار»، وذواء جماهيره. يحنّ إلى زمن «الوضوح الثوري» عندما كان لليسار رجلان يمشي عليهما: النضال الوطني والصراع الطبقي. يحنّ إلى زمنٍ، أغنياته، مسرحياته، أفلامه، منظّريه، طلابه، نقابيّيه، أحزابه، ومقاتليه.

يضعُ تحالفُه مع حزب الله في السياق اللبناني مواقفَه السياسية على قطيعةٍ حادّة مع ذائقته الفنية وسلوكه الاجتماعي وحياته اليومية وماضيه. يحنّ إذن إلى زمان التكامل والتصالح ما بين الأمين العام والنقابي والفنان الملتزم، حنين إلى زمن كانت فيه أقانيم اليسار الثلاثة موحدّة.

ينتاب التنويري الذي غالباً ما يكون من أشدّ ممارسي النقد الذاتي لتجربته اليسارية، وهو في ذلك لا يخرج عن تقليدٍ يساري عريق، حنينٌ من نوعٍ آخر وإلى زمنٍ آخر. ببساطة، يحنّ إلى الزمن الذي سبق العصر الذهبي لليساري الأنتي-إمبريالي.

تُصيبه نوبات نوستالجيا إلى الصيغة اللبنانية، والفترة التي سبقت دخولَ الجمهورية في زمن الثورة الفلسطينية. تصيبه نوبات نوستالجيا إلى زمن ما قبل الانقلابات العسكرية والقومية العربية، التي قضت على الإرث «الليبرالي» لعصر النهضة. تصيبه أيضاً نوبات نوستالجيا إلى كوسموبوليتية مدن بداية القرن العشرين الصغيرة نسبياً، التي فقدت تعدّديتها مع هجرة أقلّياتها الدينية والقومية منها، وهجرة الريفيين الكثيفة إليها.

ببساطة، يحنّ الأول إلى الزمن الأنتي-إمبريالي الما قبل إسلامي، بينما يحنّ الثاني إلى الزمن الليبرالي الما قبل أنتي-إمبريالي. تشترك القراءتان بإغفال تناقضات عصريهما الذهبيّين، التي أفضت إلى حاضرنا «الرديء».

-III-

زمن النضج المعلّق

لا تتوقف أوجه الشبه بين الأنتي-إمبريالي والتنويري عند التقليل من شأن الحاضر، من خلال النوستالجيا إلى العصور الذهبية، بل تتعدّاها إلى رؤيتهما إلى الحاضر كزمنٍ ناقص، من شبه المستحيل اجتراح مستقبل أفضل من ثناياه.

لم يحن وقت الديموقراطية بعد، يقول التنويري.

الديموقراطية ليست مجرّد صناديق واقتراع، بل منظومة متكاملة من القيم. ديموقراطيتكم باطلة ما لم تعشعش العلمانية في عقولكم، والليبرالية في قلوبكم. لتبدأ ورشة الإصلاح الداخلية، وعندها نستقدم الصناديق.

أمّا الممانع، فهو طبعاً مع حق الشعوب بتقرير مصيرها، إنما عليها بالصبر قليلاً، فالأعداء كثر، الخارجيون منهم والطوابير الخامسة. لنُجهِز عليهم أولاً، وعندها نستقدم الصناديق.

تلك العلاقة ترتكز إلى تاريخانية، تشبه بنيتها الزمنية التاريخانية الكولونيالية التي ارتكزت إلى التأجيل الدائم للمطالب الاستقلالية، بحجة أنه لم يحن وقتها بعد. عدم نضوج المستعمَرة لا يخوّلها القيام بنفسها الآن، يفتي المستعمِر، فلا مفر إذن من تأجيل المطالب على أحقيتها.

زمن النضج الآتي، كزمن تعليق قوانين الطوارئ، مؤجّلٌ إلى ما لا نهاية.

تنبع تلك التاريخانية من علاقةٍ فوقيةٍ نخبوية، تقسم الناس إلى خاصةٍ وعامة، مثقفٍ وشعب، متنوّرٍ ودهماء، حديثٍ وتقليدي.

يسمح المثقف لنفسه بإملاء المسار التاريخي الذي على الناس السير فيه، كي يصلوا إلى ما يبتغونه الآن. المفارقة طبعاً أنّ الطرف الأوّل يكتسب هويته من خلال تمايزه عن الثاني، تذوب تلك الهوية إذا ما قدّر للدهماء أن تتنوّر يوماً، نافيةً علةّ وجود منوِّرها. لذا من المستحيل الإقرار بشروط توفّر تحقيق المطالب الآن، فهي تودي بسلطة من يؤجلها.

الحدث السياسي والقوالب الميثيولوجية

صدّع قيام الناس على حكامهم منذ أكثر من خمس سنوات تلك الثنائيات التي أطّرت النقاشات لثلاثين عاماً تقريباً، منذ هزيمة المقاومة الفلسطينية في بيروت وصعود التيارات الإسلامية. أُحرج كثيرٌ من منظري المؤامرات الغربية والثقافويين، الذين لم يجدوا في أميركا والإسلام السياسي علّة الانتفاضات التي لم يتوقّعوا حصولها. لكنّ المسارات المتعرّجة والدموية للثورات العربية أعطت الفريقين جرعة منشّطة بعد لحظة الإحراج الأولية، من خلال إعادة تذكيرهم لنا بهيمنة العصبيات الأهلية والتدخلات الخارجية. لكن ذلك لا ينفي وقوع الحدث، وعدم حتمية ما آلت إليه الثورات. لا أحد ينفي وجود عصبيات وتدخلات، لكن هناك فرقاً شاسعاً بين تتبع تحوّلاتها التاريخية والأدوار المختلفة التي تلعبها، وإغراق كل حدث سياسي من خلال تمريره بقوالب الثقافة والإمبريالية الميثولوجية.

أما الحراك اللبناني المتواضع الذي انطلق من مسألة النفايات المتراكمة في الشوارع في الصيف الماضي، فقد طرح أسئلةً أوسع عن محاسبة المواطنين والمواطنات لحكامهم، فاتحاً كوّة صغيرة جداً في جدار الاختلافات السياسية والعصبيات الطائفية. كما سعى إلى إدخال بطركية النظام اللبناني وعنصريته، بالإضافة إلى قضايا الاختلاف الجندري والجنسي، إلى متن الممارسة السياسية، فانتزعها مؤقتاً من المعالجات التكنوقراطية للمنظمات الدولية وغير الحكومية.

تُدجِّن مخرطة التناقض الرئيسي الجيوسياسو-ثقافية الحدث وما يخرج عن المألوف، معيقةً بذلك طرح الأسئلة المزعجة، ولا تستطيع صياغتُها المبتسرة لمفهوم السياسة الإحاطة بالنظريات والتحركات التي تحدث خارج ثنائياتها.

تُثلج الميثولوجيا صدور القراء، فما من جديد تحت الشمس، وتريح الكاتب الذي تتحقق نبوءته مع كل مقتلةٍ طائفية وغزوة أجنبية. يشتركُ اليساري التنويري واليساري الأنتي-إمبريالي في لذّة التعرّف المحافظة (The pleasure of recognition)، التي تهنّئ النفس بالتقاطها الإشارات المختلفة، والتعرف إلى معانيها من خلال ردّها إلى ما اختبرته من قبل. لا حدثَ يزحزح اليقين، ولا سؤال يؤرّق البال، الهجمة الإمبريالية مستمرّة، والكارثة الحضارية أيضاً.

المسألة الطبقية مجدداً

اختفت المسألة الطبقية بعد ذواء الجماهير، وارتبطَ التحليل المبني على الاقتصاد السياسي بالزمن الثوري وتلاشى معه. لم يحافظ اليساريون على النظرية النقدية بعدما تخلوا عن النظرية الثورية ومنظماتها الحزبية. ولكن لا حتمية تاريخية تبرّر ذلك، فالجيل الأول من مدرسة فرانكفورت الألمانية (أدورنو، هوركهايمر، ماركوز)، أسَّسَ نظريته النقدية للمجتمعات الرأسمالية الغربية، بعدما أُغلقت نافذة التغيير الثوري في ألمانيا.

من مهرجان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزّة. أيلول 2014

غابت المسألة الاجتماعية وأثر التحوّلات الاقتصادية العالمية والمحلية على علاقات الإنتاج والبنى والروابط الأهلية عن اهتمامات المعسكرين المتخاصمين، ولم يُنظر إلى وقع السياسات النيوليبرالية وانكماش المساحات والمرافق العامّة التي خُصخصت واستولت عليها حاشيات العائلات الحاكمة، على المؤسسات الدينية والروابط الطائفية. انقسمت بيروت ما بعد الحرب الأهلية بين مؤيدٍ لمشاريع الخصخصة الحريرية ومحاولته جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في لبنان، ومؤيدٍ لمشاريع حزب الله في تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وإبقاء جبهة الجنوب مفتوحة بعد سنة 2000.

لا مجال لنفي الاختلاف السياسي الحاد لرؤى المستقبل اللبناني بين أنصار بيروت-هونغ كونغ، وبيروت-هانوي. لكن مما لا شك فيه أنّ سياسات الحريري الاقتصادية ساهمت في تقوية الولاءات الاهلية، إذ أن تفكيك مؤسسات الدولة وسياسات الإفقار وتراكم الدين تؤدي إلى اضمحلال المساحات الجمهورية الجامعة، التي يمكن الالتقاء فيها والانتفاع منها على أسس الرابطة الوطنية. المفارقة تكمن بأن نموذج هونغ كونغ ساهم بتغذية الروابط والمؤسسات المذهبية التي ينهض عليها خصمه اللدود، الذي أكثر ما يتمناه هو الانفصال عن الرابطة الجمهورية وتقوية مؤسساته الخاصة. لا يصح العكس، بالطبع. هونغ كونغ تغذي هانوي، التي تحاصرها وتكبّلها.

حتى عندما عادت المسألة الطبقية إلى واجهة الفعل السياسي لم تزحزح اليقين. قبل ثورة يناير ببضع سنوات (2005-2007) شهدت مصر أوسع موجة من الإضرابات والاحتجاجات العمالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أكثر من 300 احتجاجٍ في سنة 2007 وحدها، رداً على سياسات صرف العمال والخصخصة التي أعتمدها نظام مبارك.

أفول النموذج الغربي، وصعود الإمبريالية الشرقية

نشهد منذ بضع سنوات تفسخ الأفكار السائدة عن الإمبريالية والنموذج الليبرالي الغربي، الذي غالباً ما يتم تلاوته على آذاننا بصيغٍ مدرسية جاهزة ورتيبة عن عصر التنوير، بعيدة عن حيويّة تواريخ المجتمعات الأوروبية وتناقضاتها.

صعود الحركات القومية المتطرفة ضد المهاجرين والمواطنين المسلمين الأوروبيين، كما بعض مشاريع القوانين المقترحة (قانون الجنسية الفرنسي)، والإجراءات البوليسية للدولة، تُخضع أفكار عصر التنوير عن المساواة والعدالة لامتحانٍ صعب. لا يتردّد بعض المحلّلين الفرنسيّين بإعادة التذكير بثلاثينات القرن الماضي، مقارنين بين الخطابات المعادية للسامية وقتها وإسلاموفوبيا اليوم، التي لم تعد مقتصرةً على شرائح هامشية من المجتمع. تنعطف الجماهير «الليبرالية» و«العلمانية» و«الشارع الغربي» نحو يمينٍ عنصري يلامس الفاشية، بينما تشهد الولايات المتحدة صعود نزعات شعبوية متطرفة، ليس دونالد ترامب إلا أحد أوجهها.

بينما يبتعد الغرب عن الليبرالية، تبتعد الامبريالية عن التصاقها بالغرب وحده وادّعاءاته بتصدير الديموقراطية. تقتحم الصين القارّة الأفريقية اقتصادياً منذ سنوات، وقد بدأت تعلو بعض الأصوات النقدية التي تدين ما تسميه الاستعمار الجديد. كتبَ لاميدو سانوسي، حاكم المصرف المركزي النيجيري السابق، مندداً بالسياسات الصينية: «لقد أنشأوا عمليات تعدين ضخمة في أنحاء عديدة من أفريقيا، أنشأوا البنى التحتية أيضاً. فعلوا كل ذلك (مع استثناءات) من خلال الاستعانة بعمّال ومعدّات صينية، من دون نقل الخبرات للمجتمعات المحلية. تاخذُ الصين إذن موادنا الأولية وتبيعنا تلك المصنعة. كان ذلك جوهر الاستعمار أيضاً»(( Howard W. French, “Into Africa: China’s Wild Rush” The New York Times, May 16, 2014. )). ذلك حتى لا نتحدث عن إمبريالية روسيا في سوريا، التي تقع فيها قاعدتها العسكرية الوحيدة الخارجة عن النطاق الجغرافي للاتحاد السوفياتي السابق، وعملياتها الداعمة لنظام الأسد.

اليساري الأنتي-إمبريالي لا يعيد النظر بمفهومه للإمبريالية، هو لا يمانع التدخل العسكري الخارجي عندما لا يأتي على أيدي الغرب، وعندما تتلطى خلفه الأنظمة الممانعة التي لم «تنكث وعدها، ولم تتخلَّ عن القضية المركزية». ذلك مهما بلغت وحشيتها، فالقضاء على شعبٍ كاملٍ وتهجيره تفصيلٌ صغيرٌ أمام «مقاومة المؤامرة الصهيو-أميركية على المنطقة». اليساري التنويري، بدوره، لا يعيد النظر بالنموذج الغربي الذي يتشقّق أمام عينيه. تتحوّل العلمانية الفرنسية أكثر فأكثر من فكرة تحرّرية إلى أداة سلطة عنصرية، تقيس المنسوب الحضاري للمواطنين والمهاجرين. يتم ذلك بينما تتحول العلمانية والتنوير عندنا إلى أداةٍ أيديولوجية في يد أنظمة تقتل مواطنيها وتعتقلهم تحت شعار مكافحة «خطر الإرهاب التكفيري».

تشلَّعت أقانيمُ اليسار، فتحوّل من فكرٍ تحرّريٍ مثلّث الأضلاع، إلى ماكينتين ميثيولوجيّتين متصارعتين.

تقتربُ الميثيولوجيتان اليوم أكثر فأكثر من لغة السلطة.

بينما تبدِّلُ كلمات اليسار معانيها، تستأنفُ معاني التحرر مجدداً رحلة البحث عن كلماتها.