« Assad a dû expulser la moitié des Syriens pour prolonger la dynastie de son père » – entretien avec Jean-Pierre Filiu – propos recueillis par Anthony Samrani

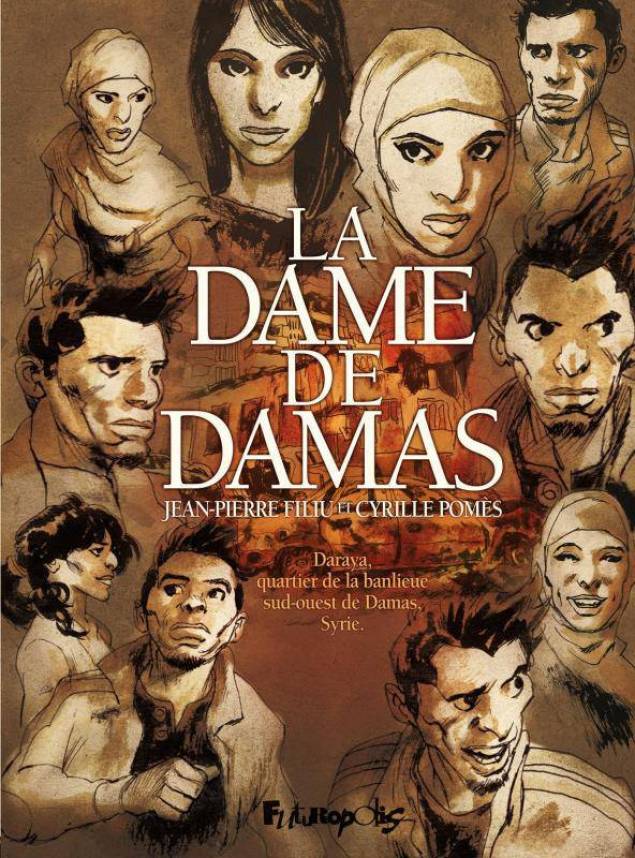

Professeur en histoire du Moyen-Orient à Sciences po Paris, Jean-Pierre Filiu publie « Les Arabes, leur destin et le nôtre » (La Découverte) et « La Dame de Damas » (Futuropolis). Il répond aux questions de « L’Orient-Le Jour » sur les causes historiques des crises qui bouleversent actuellement le Moyen-Orient.

Dans votre livre, Les Arabes, leur destin et le nôtre, vous expliquez qu’à la fin du XIXe siècle et durant la première moitié du XXe, l’islamisme et le nationalisme n’étaient pas perçus comme contradictoires, mais plutôt comme complémentaires. Comment expliquer qu’on présente aujourd’hui ces deux tendances comme inconciliables ?

J’essaye de redonner du sens, donc de l’espoir, en retrouvant la perspective historique. Aujourd’hui, on nous présente ces catégories comme étant contradictoires, voire vouées à s’éliminer l’une l’autre. C’est ce que les dictateurs et les jihadistes veulent : une guerre civile éternelle. L’homme de cette synthèse entre islamisme et nationalisme était Abderrahman al-Kawakibi. Un homme qui prônait la séparation du religieux et du politique dans des termes très forts, et en même temps militait pour un califat de type électif. On n’utilisait pas les termes nationaliste et islamiste à l’époque. Les islamistes disent : « Nous sommes meilleurs musulmans que les Turcs. » Et les nationalistes disent : « Nous sommes un peuple qui a les mêmes droits que ces peuples européens qui nous envahissent. » On n’est pas islamistes et nationalistes parce qu’on pense différemment, on est plus islamistes quand on parle aux Ottomans, et plus nationalistes quand on parle aux Occidentaux. Les références sont pourtant les mêmes.

Le chérif Hussein réunissait en sa personne ces deux revendications pendant la révolte arabe. Il a la légitimité pour devenir le calife arabe d’une restauration antiturque, mais il est aussi celui qui va entrer dans une négociation avec les Occidentaux pour établir un « royaume arabe ». On ne connaît pas les frontières de ce « royaume », mais on sait déjà quelle en sera la capitale : Damas, le Cham de « Bilad ech-Cham ».

Bourguiba, qu’on nous présente aujourd’hui comme le parangon de la laïcité, prend le pouvoir au sein du parti Destour en Tunisie en militant contre l’enterrement dans les carrés musulmans des Tunisiens naturalisés. Une position qui, aujourd’hui, serait qualifiée d’islamiste, alors que lui le fait pour se montrer plus nationaliste que le « vieux » Destour. Autre exemple : les « Officiers libres » nationalistes prennent le pouvoir en Égypte en 1952 avec le soutien actif des Frères musulmans. La rupture entre eux va être aggravée non pas par le caractère incompatible entre ces deux philosophies politiques, mais par ce qu’on appelle la « guerre froide arabe » entre l’Égypte de Nasser et l’Arabie de Fayçal.

Il existe aujourd’hui une autre forme de polarisation entre sunnites et chiites. Sur quoi repose-t-elle ?

Je découvre Beyrouth en 1980 avec, partout sur les murs, des posters de Arafat dans les bras de Khomeyni et la légende : « Deux révolutions en une ». L’idée d’une divergence entre ces deux mouvements paraissait alors inconcevable. Pour arriver à la polarisation actuelle entre sunnites et chiites, il faudra trois décennies de lutte entre les régimes théocratiques que sont la République islamique d’Iran et le royaume d’Arabie saoudite. On ne peut plus nier l’existence de ce conflit, ni la virulence de la propagande confessionnelle. Mais rien de cela n’était fatal. En Syrie, les manifestations pacifiques qui ont duré de longs mois étaient tout sauf confessionnelles. C’est la violence terrible du régime qui a « confessionnalisé » la crise et a militarisé l’opposition. S’il y a une minorité dont l’avenir paraît bien sombre aujourd’hui, ce sont les alaouites. Les alaouites sont entraînés dans le gouffre par la politique d’Assad. Les forces démocratiques et révolutionnaires en Syrie ne peuvent se contenter d’un discours sur les minorités, elles doivent marteler un message d’avenir partagé avec les alaouites. Mais évidemment, Assad ne veut pas que cela arrive et il continue de prendre les alaouites en otage.

Autre exemple avec le Yémen. En un millénaire, le Yémen a connu toutes les formes de guerres possibles, mais il n’a jamais connu une guerre entre sunnites et chiites. Le conflit actuel résulte directement de l’affrontement entre Téhéran et Riyad.

(Lire aussi : « La stratégie russe pour la Syrie, c’est la solution Grozny »)

Vous évoquez l’instrumentalisation des théories du complot comme un moyen utilisé par les forces contre-révolutionnaires.

Je crois que les peuples font leur histoire, ce ne sont pas des complots extérieurs qui la déterminent. Durant une phase révolutionnaire, l’ancien monde et le nouveau monde coexistent, et c’est généralement très violent. Dans les théories du complot, il y a toujours une part de vérité qui leur permet de se diffuser malgré leur caractère profondément erroné. Le plus grave est que cette vision conspirationniste prive les hommes et les femmes concernés de leur libre arbitre.

Quel peut-être le rôle de l’Europe dans cette période?

L’Europe a pu faire face et a répondu de manière historiquement responsable à la chute du mur de Berlin et à l’effondrement de l’empire soviétique. Ce qu’on vit actuellement dans le monde arabe est du même ordre; pourtant cette fois, l’Europe n’est pas au rendez-vous. Or, la lutte des Arabes pour leur libération n’est pas que leur affaire, elle concerne l’Europe au premier chef. Il est donc urgent pour l’Europe, dans son intérêt propre, d’avoir une politique à la mesure de cet enjeu.

Le discours des contre-révolutionnaires, des partisans du fait que les régimes dictatoriaux sont de moindres maux, est pourtant en train de gagner du terrain en Europe.

On a la chance d’avoir en France un président et un ministre des Affaires étrangères qui s’inscrivent en faux contre cette tendance. Mais il est vrai qu’elle gagne du terrain en Europe du fait d’une forme de fatalisme, d’abandon, de démission. Les gens qui vous disent « Bachar est le moindre mal contre Daech » sont ceux qui préparent les catastrophes de demain. Ce sont les mêmes qui pensaient en 2003 que renverser Saddam Hussein allait permettre d’importer la démocratie en Irak.

En tant qu’historien, pensez-vous que la région puisse se remettre de cette terrible période ?

Loin de moi l’idée d’être innocent ou naïf : c’est un moment terrible. Mais c’est aussi la fin de ce monde dictatorial, car il n’y a aucun espoir dans la restauration des dictatures. On voit bien qu’elles ne se maintiennent qu’à un coût exorbitant. Assad a dû expulser la moitié des Syriens pour prolonger la dynastie de son père. Les régimes construits contre la volonté de leurs peuples sont prêts à toutes les extrémités pour priver ces peuples de leur droit à l’autodétermination.

On a libéré les monstres, on les voit aujourd’hui à l’œuvre, entre autres avec Daech, mais la seule chose dont l’historien peut être sûr, c’est que leur projet totalitaire ne peut pas s’inscrire dans la longue durée. La séquence que nous vivons depuis 2011 est d’une violence épouvantable du fait de la contre-révolution, mais en même temps, c’est une période d’accélération de l’histoire.

La nouvelle génération militante a aujourd’hui un bagage sans précédent. J’ai enseigné l’histoire dans le camp de réfugiés syriens à Zaatari (en Jordanie) et j’avais des débats de très haute tenue. Les réfugiés syriens ne se sentent pas obligés de dire que Nasser était une idole ou que Nasser était un tyran. Ils ont compris qu’il pouvait être les deux à la fois. Et que l’avenir appartient aux peuples et non aux despotes.

Pourquoi avoir voulu tenter l’expérience de la bande dessinée ? Qu’est-ce que ce support peut apporter à l’historien ?

On fait une bande dessinée pour divertir, pour séduire, ce n’est pas la même démarche que pour un essai. J’ai toujours rêvé de faire de la bande dessinée, mais je n’y serais pas arrivé tout seul. J’ai rencontré aux « Rendez-vous de l’histoire » de Blois, en 2008, le grand dessinateur David B., avec qui nous avons réalisé deux albums. Puis j’ai travaillé avec Cyrille Pomès sur Le Printemps des Arabes, une autre BD documentaire, et La Dame de Damas, qui est ma première fiction. Non pas que nous décrochions du réel, puisque cette BD est enracinée dans une chronologie, dans une banlieue de Damas, que je connais bien, Daraya. J’étais très ému quand, à la fin d’une conférence à l’Institut du monde arabe, un jeune de Daraya est venu me dire : « Comment vous avez fait, c’est vraiment chez nous ? » Des Syriens ont donc reconnu dans cette BD une histoire qui peut être la leur.

La bande dessinée permet-elle d’apporter un regard plus humain aux crises qui bouleversent le Moyen-Orient ?

Peut-être pas plus humain, mais plus incarné. On met des visages, on donne une chair, une substance. Des gens qui n’auraient pas lu un essai de ma part, sur la pratique de la non-violence dans une banlieue de Damas, liront peut-être La Dame de Damas. Et finalement, je raconte la même chose. Dans la grande tragédie qu’est la guerre syrienne aujourd’hui, je suis très sensible à la question des disparus. C’est la mort dans la vie et la vie dans la mort. On n’en parle pas, mais il y a des dizaines de milliers de disparus en Syrie. La bande dessinée est aussi pour moi une façon de leur rendre une existence.

date : 10/11/2015