Ghassem Soleimani, le « Che Guevara » iranien par Louis Imbert

De l’Irak au Liban, en passant par la Syrie, le général, chef de l’unité d’élite des gardiens de la révolution, la force Al-Qods, impose la puissance iranienne.

LE MONDE | 12.05.2017 à 11h49 • Mis à jour le 13.05.2017 à 10h34 |Par Louis Imbert (Téhéran et Bagdad, envoyé spécial)

Le général arpente, par un temps brumeux et froid, une route en contrebas de la citadelle d’Alep. Sur la photographie, prise en décembre 2016, au lendemain de la chute du bastion des rebelles syriens, son visage est grave. Comme toujours sur les champs de bataille, il apparaît en civil. Il a noué un foulard vert autour de son front. Ghassem Soleimani inspecte les ruines et savoure son triomphe.

Dix-sept mois plus tôt, en juillet 2015, des sources américaines et moyen-orientales rapportaient que ce haut gradé iranien s’était rendu à Moscou pour déplier des cartes de la Syrie sous les yeux de Vladimir Poutine : il avait préparé l’entrée en guerre de la Russie en Syrie. Bachar Al-Assad lui doit sa survie. C’était déjà Soleimani qui avait engagé, dès 2012, les forces iraniennes en Syrie, pour écraser la révolution puis l’insurrection armée contre le régime des Assad, allié indéfectible de Téhéran.

Voilà trente-sept ans que Ghassem Soleimani, l’homme le plus puissant du Moyen-Orient, vit avec la guerre. Il l’a rencontrée pour la première fois en 1980, lorsqu’il s’est engagé pour défendre la toute jeune révolution iranienne, menacée par l’invasion des armées du dictateur irakien Saddam Hussein. Ghassem Soleimani est retourné en Irak dans les années 2000, mais cette fois-ci en maître et proconsul. Encore à ce jour, il arbitre les différends entre les partis chiites au pouvoir à Bagdad. Il finance aussi et supervise les milices irakiennes, qui combattent l’organisation Etat islamique (EI) depuis l’été 2014 et qui le révèrent.

Lire aussi : En Irak, les milices chiites, fer de lance du gouvernement

« Ghassem est céleste »

Patiemment, ce général deux étoiles, le plus haut grade au sein des gardiens de la révolution, la principale force armée iranienne, dont il dirige l’unité d’élite, la force Al-Qods (« Jérusalem » en arabe), a remodelé le Proche et le Moyen-Orient. Ghassem Soleimani a cimenté « l’axe de la résistance », qui relie Téhéran à la Méditerranée à travers l’Irak, la Syrie et le Liban. Il soutient le Hamas palestinien et des mouvements armés clandestins au sein des monarchies arabes du golfe Persique. Il fait reculer la Turquie, fait enrager l’Arabie saoudite. Ghassem Soleimani impose la puissance iranienne dans toute la région.

« Croyez-vous aux figures mythiques ? » L’admiration que porte Abdullah Ganji, directeur de Javan, le quotidien des gardiens, à Ghassem Soleimani n’est pas feinte. Ce dernier, qui a passé l’essentiel de sa carrière dans l’ombre, est une figure idéale de propagande depuis la crise syrienne et l’émergence de l’EI, ennemi juré de l’Iran chiite. Il est le nouveau visage de la République islamique, l’humble défenseur d’un pays qui repousse la barbarie djihadiste et tente d’oublier que la guerre est partout à ses frontières.

Pour Mohammad Hussein Jafarian aussi, « Ghassem est céleste ». Cet ancien correspondant de guerre a parcouru tous les terrains d’opération du général : ils partagent de vieilles amitiés. « Il mène un combat du bien contre le mal », dit Jafarian : rien de moins. Pour ce militant, qui demeure fidèle aux idéaux de justice sociale de la révolution et à son projet d’exportation hors des frontières de l’Iran, Soleimani est la preuve que cette révolution est bien vivante.

Le « Che Guevara » iranien parcourt toujours le monde

La République islamique a déjà 38 ans : elle s’embourgeoise. Des technocrates blanchis sous le harnais font tourner le gouvernement du modéré Hassan Rohani, qui brigue un nouveau mandat présidentiel le 19 mai. Les anciens combattants de la guerre contre l’Irak sont devenus des gradés d’état-major, des hommes d’affaires et des politiciens – comme Mohammad Bagher Ghalibaf, concurrent de M. Rohani à l’élection présidentielle. Mais Soleimani, lui, le « Che Guevara » iranien, continue de se lever à l’aube et de parcourir le monde.

« Depuis la révolution, il est dans la guerre. Il n’a pas une vie comme les nôtres, affirme M. Ganji. Les gens comme lui ont peur de mourir dans leur lit. Il veut être un martyr. » Soleimani exprimait ce vœu devant une caméra en 2009, à la frontière irakienne :

« Le champ de bataille est le paradis perdu de l’humanité. Le paradis où la vertu et les actes des hommes sont au plus haut. »

Aujourd’hui, Ghassem Soleimani est un homme fort et éduqué à la voix douce, qui s’affiche lisant un roman de Gabriel Garcia Marquez. A l’origine, c’est le fils d’un paysan pauvre des montagnes de Kerman, dans le sud de l’Iran. A 13 ans, après ses cinq années d’école obligatoire, il est ouvrier sur les chantiers du chef-lieu de province : c’est là que la révolution de 1979 le cueille. A 22 ans, ce jeune homme de petite taille et bien bâti, passionné de culturisme, pieux, troque ses pantalons pattes d’éléphant et ses cols pelle à tarte pour le treillis d’une armée qui vient de naître : les gardiens de la révolution.

En Irak, Soleimani a appris l’amour des martyrs

Il y rejoint des révolutionnaires de tous bords, des religieux et des nationalistes, des malfrats que le régime recrute sans faire le tri, à défaut de pouvoir compter sur l’armée du chah renversé par la révolution. Aujourd’hui, ceux qui cultivent pieusement la mémoire de l’héroïque guerre contre l’Irak, les anciens combattants et les jeunes miliciens bassidji des mosquées de quartier, savent que Soleimani s’y était fait une solide réputation, en dirigeant des missions commando de reconnaissance derrière les lignes ennemies. Déjà un mythe. La radio irakienne le désignait comme un ennemi à abattre.

En Irak, Soleimani a appris l’amour des martyrs. Il y a forgé sa défiance envers cet Occident qui soutient Saddam Hussein et ne s’indigne pas quand le dictateur irakien use de gaz chimiques sur le front et contre des civils. La guerre achevée, Soleimani prendra la tête des gardiens dans sa région natale. Puis on l’envoie dans la région voisine du Sistan-et-Baloutchistan, combattre des groupes insurrectionnels issus de la minorité sunnite et des trafiquants de drogue à la frontière afghane. Il prendra la direction de la force Al-Qods en 1997 ou en 1998, un ou deux ans après la prise de pouvoir des talibans à Kaboul. Un vrai revers pour l’Iran.

« Nous avons découvert son nom peu après : pendant les grandes manifestations étudiantes de juillet 1999, à Téhéran, relève Farchad Ghorbanpour, journaliste réformateur proche du gouvernement actuel. Avec une vingtaine d’officiers, il signait une lettre au président réformateur, Mohammad Khatami, lui imposant de faire cesser les troubles. Sans quoi ils menaçaient d’intervenir. »

Il se distingue bien vite comme un tacticien pragmatique

Soleimani n’a pas encore réellement de visage. Il n’est qu’un rouage de l’appareil militaire, l’un de ces commandants de l’ombre qui craignent l’influence de l’Occident sur la société civile naissante. Ils voient en elle la menace d’une « révolution de couleur » qui mettrait fin à la République islamique. Cette crainte resurgira à l’été 2009, durant la contestation, sévèrement réprimée, de la réélection du président Ahmadinejad.

Pourtant, dans l’état-major iranien, Soleimani n’est pas un « faucon » : il se distingue bien vite comme un tacticien pragmatique. Après les attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis se préparent à envahir l’Afghanistan. L’Iran tremble à l’idée de se retrouver avec des troupes américaines à ses frontières. Soleimani ose alors un geste risqué à Téhéran, où la haine de l’Amérique est un dogme. « Devant le Conseil suprême de sécurité nationale, il est venu défendre une coopération avec les Etats-Unis pour renverser les talibans et mettre Hamid Karzaï au pouvoir », se souvient Hossein Moussavian, un proche d’Hassan Rohani, qui était alors le secrétaire du Conseil.

Dans un hôtel de Genève, des diplomates iraniens, pilotés à distance par Soleimani, rencontrent discrètement l’Américain Ryan Crocker, du département d’Etat. Ce dernier dira, dans un entretien au New Yorker,avoir obtenu d’eux plus de renseignements sur les talibans qu’il n’en aurait rêvé : des cartes, des positions, des plans d’attaque.

Le portrait du général Soleimani est brandi lors d’une manifestation, en mars 2015 à Bagdad, contre l’intervention militaire au Yémen de la coalition menée par l’Arabie saoudite. A droite, la photo du leader des rebelles houtistes, Abdel Malik Al-Houthi.

« C’est un politicien, un stratège, pas seulement un militaire »

Le 29 janvier 2002, cette collaboration s’écroule : dans son discours annuel sur l’état de l’Union, le président des Etats-Unis, Georges W. Bush, inscrit l’Iran aux côtés de l’Irak et de la Corée du Nord dans l’« axe du Mal ». Les Américains préparent l’invasion de l’Irak. Une fois la stupeur passée et la crainte de se voir encerclés par les Etats-Unis, à l’est comme à l’ouest, les dirigeants iraniens réalisent l’aubaine : Washington s’apprête à les débarrasser de leur pire ennemi, Saddam Hussein. Tandis que Washington recrute au sein de l’opposition irakienne en exil, Téhéran active ses réseaux, plus anciens. « A Téhéran, un haut gradé traitait depuis les années 1980 les opposants en exil : Soleimani a été le dernier d’entre eux », se rappelle Ali Al-Adib, un haut dirigeant du parti chiite irakien Dawa, qui rencontre le général à cette époque.

« C’est un politicien, un stratège, pas seulement un militaire : il écoute, et ça ne signifie pas qu’il acquiesce, mais il écoute vraiment… Et il parle avec tout le monde : des chiites comme des Kurdes, des sunnites et d’ex-membres du parti Baas », ajoute M. Adib. A travers ces intermédiaires irakiens, Soleimani négociera de nouveau avec M. Crocker, dès 2003, pour former le premier gouvernement de transition à Bagdad, écartant les candidats qu’il jugeait trop hostiles aux intérêts de l’Iran.

La montée en puissance du général Soleimani dans l’appareil du pouvoir iranien n’échappe pas aux observateurs étrangers. Sergueï Lavrov, en visite en 2005 à Téhéran, s’énerve dans un grand hôtel du centre-ville, rapporte un journaliste iranien qui s’apprêtait à l’interviewer : le ministre russe des affaires étrangères se plaint auprès de son équipe d’un agenda de rencontres trop chargé. « Je ne veux voir que deux personnes, dit-il : le Guide [l’ayatollah Ali Khamenei] et Soleimani. »

« Un personnage réellement démoniaque »

Comme en Afghanistan, les Etats-Unis s’installent durablement en Irak. Afin de dissuader Washington de se lancer dans une nouvelle aventure militaire, cette fois contre son pays, Soleimani va s’employer à saigner à blanc l’armée américaine chez son voisin. Il arme ses relais irakiens, dont Abou Mahdi Al-Mohandes, un ami de trente-quatre ans, accusé par Washington d’avoir planifié une série d’attentats coordonnés, en décembre 1983 au Koweït, contre les ambassades américaine et française, qui fera cinq morts, tous koweïtiens : des représailles au soutien de l’Occident à Saddam Hussein dans la guerre Iran-Irak. L’Irakien Mohandes, qui a longuement séjourné en Iran, parle un persan mélodieux. Il aime accoler un titre honorifique au nom de son protecteur : « Seyyed Ghassem Soleimani ! », dit-il, utilisant une formule qui désigne les descendants du Prophète.

Soleimani développe à Bagdad un réseau de miliciens, inspiré du modèle du Hezbollah, formé durant les années 1980 dans la Bekaa, au Liban, avec l’aide des gardiens. « Imad Moughnieh [le cerveau des opérations spéciales du Hezbollah, assassiné à Damas en 2008] est venu à Bagdad. C’était un héros pour nous : il faisait la guerre à Israël », se souvient Qaïs Al-Khazali, un jeune clerc irakien qui s’imposera comme un exécuteur des basses œuvres des gardiens en Irak, notamment en participant à la campagne d’assassinat systématique des pilotes qui avaient bombardé l’Iran durant la guerre de 1980-1988. « Le Hezbollah nous a entraînés, il nous a appris à fabriquer des mines évoluées contre les blindés américains, explique Khazali. Les gardiens, ils n’avaient que l’expérience d’une guerre conventionnelle contre l’Irak : ça ne nous était pas très utile. Mais le Hezbollah, c’était la guérilla des villes, l’insurrection contre une armée d’occupation. »

A la même époque, selon des officiels du renseignement américain, Soleimani aurait conseillé à Bachar Al-Assad, d’ouvrir sa frontière aux djihadistes sunnites venus du monde entier pour combattre les forces américaines en Irak. Ce faisant, il précipite la guerre civile irakienne. Parmi ces mouvements djihadistes naîtra la branche irakienne d’Al-Qaida, qui se retournera contre les chiites et qui donnera naissance à l’EI.

« IL SE BAT POUR PRÉSERVER L’ETAT IRANIEN, MAIS C’EST UN COMBAT RELIGIEUX POUR LUI. C’EST LA RELIGION QUI LE POUSSE PLUS QUE LE NATIONALISME », ASSURE ALI AL-ADIB, UN HAUT DIRIGEANT DU PARTI CHIITE IRAKIEN DAWA

« Un personnage réellement démoniaque » : c’est ainsi que le général David H. Petraeus, qui prend la direction des forces américaines en Irak en janvier 2007, décrit alors en privé Soleimani. Petraeus parviendra pourtant à pacifier le pays, en retournant les tribus sunnites contre Al-Qaida. En 2011, l’armée américaine quitte l’Irak ; Barack Obama souhaite désengager les Etats-Unis de la région.

L’Iran demeure la seule puissance étrangère en Irak. Soleimani tente de stabiliser son voisin, mais ses alliés chiites locaux, partis et milices, mettent l’Etat en coupe réglée et mènent une politique ouvertement sectaire. Le premier ministre, Nouri Al-Maliki, s’aliène les sunnites et précipite le retour en force des djihadistes de l’EI. « Ça n’est pas un échec : c’est la réussite de Soleimani et elle est inouïe, estime Hamid Al-Moutlaq, parlementaire sunnite à Bagdad. L’Iran a divisé la nation irakienne en s’appuyant sur des dirigeants politiques corrompus et sectaires. Les politiciens chiites, les chefs de milice n’osent même pas regarder Soleimani en face : ils l’admirent et ils en ont peur, ils sont faibles devant lui. »

La prise de Mossoul par l’EI, à l’été 2014, marque l’apogée de l’insurrection sunnite contre le pourvoir de M. Maliki. L’Etat irakien tremble alors que les djihadistes fondent sur la capitale. En quarante-huit heures, Ghassem Soleimani est à Bagdad avec des dizaines d’officiers pour offrir l’aide iranienne. « C’est grâce à Soleimani qu’Erbil [la capitale du Kurdistan irakien] n’a pas été prise par Daech. Nous y étions ensemble dès le 4 août. Les Américains les avaient abandonnés, ils sont arrivés deux mois plus tard ! », se souvient Abou Mahdi Al-Mohandes, qui prend alors la tête de la Mobilisation populaire : une troupe de volontaires, essentiellement chiites, levée à l’appel du grand ayatollah Ali Al-Sistani, la principale autorité religieuse chiite d’Irak, alors que l’armée irakienne s’est débandée face à l’EI.

Lire aussi : En Irak, Ali Al-Sistani, un prophète de l’ombre

Soleimani devient un personnage public. Les selfies se multiplient, pris à ses côtés par des miliciens sur les lignes de front. Le général, qui affiche en permanence un demi-sourire et une humilité ostentatoire, rassure les alliés de l’Iran. Il conforte également les Iraniens, qui craignent l’installation de ce « califat » djihadiste si près de leur frontière. « Il se bat pour préserver l’Etat iranien, mais c’est un combat religieux pour lui. C’est la religion qui le pousse plus que le nationalisme », assure M. Adib, du parti Dawa.

Tant que Soleimani et ses alliés agiront à leur guise en Irak, prophétise le général Petraeus, le djihadisme prospérera dans ce pays. « La menace qui pèse à long terme sur l’Irak, ce sont les milices chiites soutenues par l’Iran, qui font tout leur possible pour ruiner les efforts politiques inclusifs dont Bagdad a tant besoin », déclare-t-il au Monde. L’« empire » iranien et ses alliés sectaires.

Le général Ghassem Soleimani (au centre), lors d’une réunion de l’état-major des gardiens de la révolution, à Téhéran, en septembre 2016. Photo publiée sur le site Web officiel du Guide suprême iranien. HO / AFP

« Ce n’est pas l’individu qui décide, mais le système »

Dans la Syrie voisine, c’est également contre l’« occupation étrangère » iranienne que l’opposition à Bachar Al-Assad concentre aujourd’hui ses critiques. L’internationale milicienne dirigée par Soleimani y a pris une ampleur inédite : 20 000 à 25 000 combattants seraient déployés à tout moment, selon les estimations de centres de recherche russes. Les soldats iraniens y sont minoritaires : moins de 3 000 hommes. Le Hezbollah libanais se taille la part du lion. Il est épaulé par des miliciens irakiens, des unités d’Afghans et de Pakistanais recrutés dans une large population de migrants chiites en Iran. Certains de leurs chefs fréquentent les gardiens depuis les années 1990 et la lutte contre les talibans.

Lire aussi : La mainmise militaire de l’Iran sur la Syrie

A Damas, la communauté chiite, qui représente 1 % à 2 % de la population, a été noyautée. Eloge de la patience iranienne. « Les premiers réseaux syriens [au service de l’Iran] se sont formés notamment autour d’exilés chiites à Damas, des Irakiens que les gardiens avaient mis à l’abri en Syrie dans les années 2000, en leur rappelant qu’un jour, peut-être, on aurait besoin d’eux », note Phillip Smyth, chercheur à l’université du Maryland, aux Etats-Unis.

A Washington, on insiste volontiers sur le ferment idéologique qui unit les gardiens et cette internationale milicienne : l’obéissance religieuse et politique au Guide suprême iranien. Mais ces liens, mêlés d’intérêt et de camaraderie de combat, ne relèvent pas d’une soumission totale. « Les Iraniens nous veulent forts, mais pas trop. Nous n’avons pas d’indépendance, regrette un proche conseiller irakien d’Abou Mahdi Al-Mohandes, formé dans une autre vie par l’OTAN. Il nous faudrait une vraie armée irakienne et un négociateur puissant face à l’Iran. » Au sein du Hezbollah, des voix critiques anonymes se sont également élevées depuis deux ans contre Soleimani, accusé d’utiliser les Arabes libanais comme chair à canon.

Le maître espion de la République islamique

« Ce n’est pas l’individu qui décide, mais le système. » Ce rappel à l’ordre hiérarchique vient de l’un des patrons de Soleimani à Téhéran : le général Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale. « Soleimani vient à Téhéran, il explique la situation du terrain, et nous prenons les décisions stratégiques, qu’il exécute », insiste-t-il. Soleimani dispose néanmoins d’une large autonomie, notamment en Irak : « Il établit les plans de bataille, il décide et réagit. Nous n’intervenons pas sur ses choix tactiques. Il a le charisme nécessaire pour accomplir sa mission et, en cas de besoin, il nous appelle. »

Lire aussi : En Iran, les menaces régionales consolident le pouvoir

Au sein des gardiens, note M. Ganji, le patron du quotidien Javan, Soleimani occupe un rang égal aux chefs des armées (terre, air et marine). Il a autorité sur l’ensemble des actions de la force Al-Qods, soupçonnée d’avoir planifié des attentats notamment en Argentine (contre un centre juif en 1994) et aux Etats-Unis (contre l’ambassadeur saoudien en 2011). Il est le maître espion de la République islamique, chargé de la plupart de ses actions clandestines à travers le monde. Signe de sa singularité : la presse conservatrice manque rarement d’évoquer la confiance que lui voue le Guide. « Soleimani a un accès à Khamenei. Cela peut lui donner de l’influence : les choix d’un dirigeant dépendent aussi de la façon dont les questions à trancher lui sont posées », suppose un analyste à Téhéran.

Dans les cinémas de Téhéran, on a diffusé au moins trois longs-métrages à la gloire du général Soleimani, dont l’un d’animation. Cette débauche médiatique a pu faire croire à la préparation d’une carrière politique. « Le président Rohani, c’est Talleyrand : le mollah diplomate, arrivé au pouvoir par les affaires étrangères. Ghassem Soleimani, c’est Napoléon : l’homme issu du rang, le général en gloire. Mais l’Iran ne veut pas, aujourd’hui, d’un Napoléon », explique Ahmad Salamatian, ancien député révolutionnaire et observateur avisé de la République.

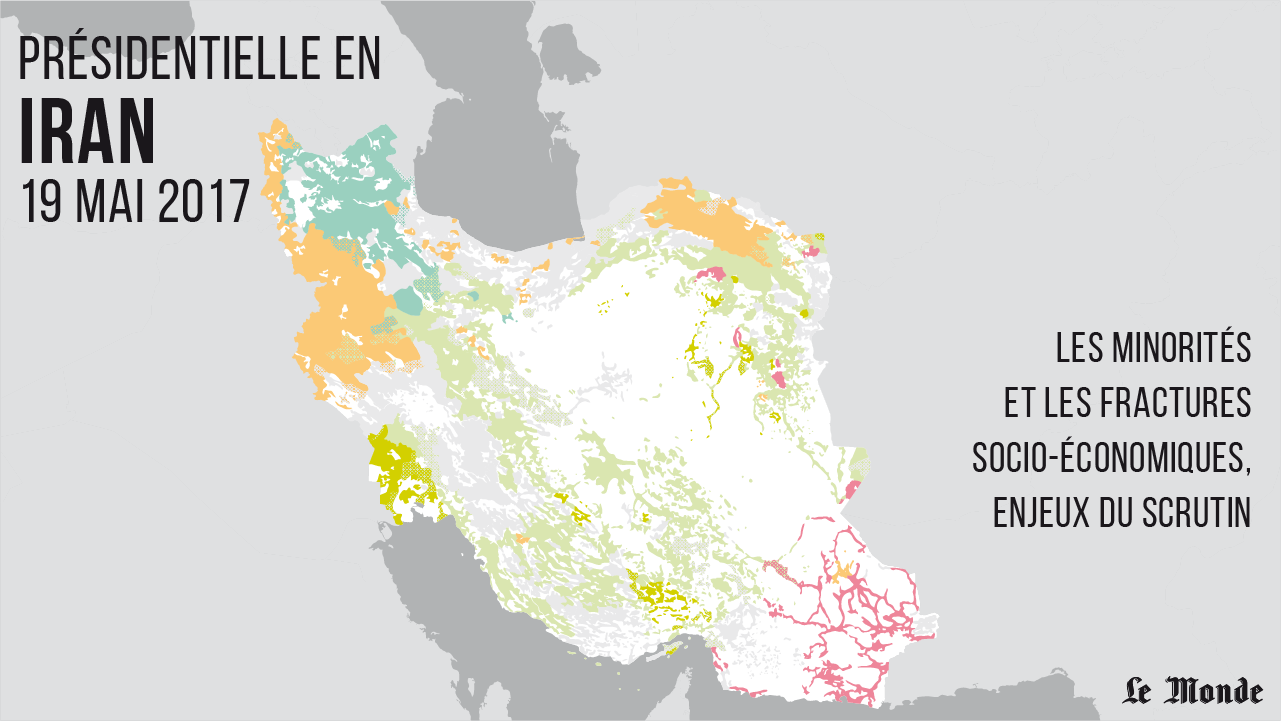

INFOGRAPHIE LE MONDE

En septembre 2016, alors que la rumeur d’une candidature à l’élection présidentielle enflait encore, le héros national a nié toute ambition dans un communiqué : il resterait un « soldat jusqu’à la fin de [sa] vie, si Dieu le veut ». Pour l’analyste réformateur Sadegh Zibakalam, si Ghassem Soleimani jouit de la confiance de tous les courants politiques iraniens, c’est précisément à cause de ce détachement affiché. Il n’est pas impossible qu’au fond le général soit indifférent aux querelles et divisions de politique nationale. A l’enterrement de sa mère, à Téhéran, en septembre 2013, Soleimani embrassait l’homme de l’ouverture à l’Occident, le ministre des affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, dont on le dit proche. Il tenait aussi près de lui et présentait à chacun, Djihad, le jeune fils d’Imad Moughnieh, l’ancien chef charismatique du Hezbollah. Djihad Moughnieh mourra, tué par un tir d’hélicoptère israélien, en janvier 2015, sur le sol syrien, comme son père.

![]() Louis Imbert (Téhéran et Bagdad, envoyé spécial)

Louis Imbert (Téhéran et Bagdad, envoyé spécial)

Journaliste au Monde